「RAKSUL PdM talk #1 〜ラクスルPdMのキャリアの作り方〜」イベントレポート

変化の速い世の中において、多くの企業や組織で主力となるプロダクトの成長を図るべく、プロダクトマネージャー(以下、PdM)の重要性が高まっています。その一方で、PdMという職種の果たすべき役割や求められるスキルセット、ひいてはキャリアパスに対してのナレッジは、広く知られていないのが現状です。

今回、PdMの定義をはじめ、ラクスルが手がける各サービスの現PdMメンバーが、実体験をもとにPdMのキャリアの作り方について語るトークイベントを開催しました。

▼登壇者

水島 壮太(ラクスル株式会社 上級執行役員 CPO / SVP of Product & Technology)

横手 絢一(ジョーシス株式会社 CPO)

笹子 圭太(ノバセル株式会社 プロダクト開発部 マネージャー)

平光 竜輔(ラクスル株式会社 エンタープライズ事業部 部長)

PdMとは何か

——開発投資のROIを最大化させることがPdMのミッション

冒頭では、CPO水島さんがプレゼンを行い、「PdMとは何か」について説明しました。

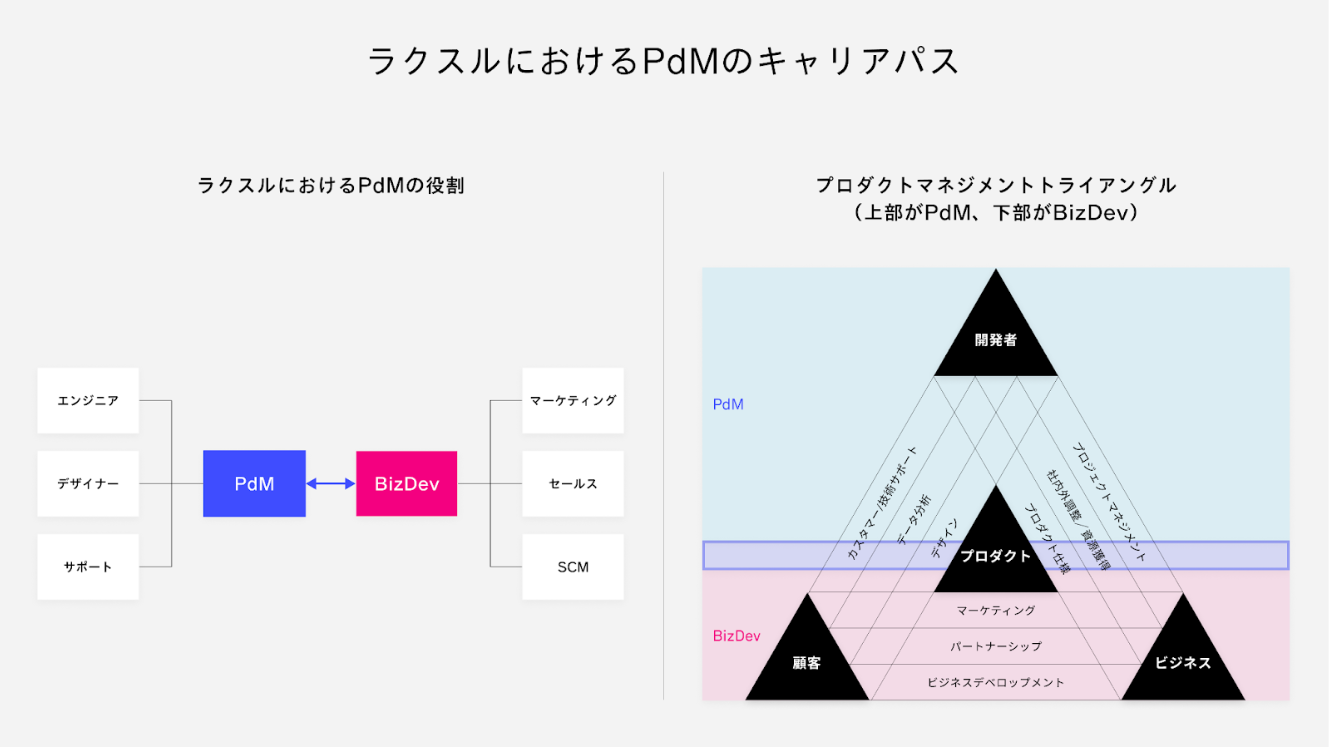

PdMのミッションは、「エンジニア・デザイナーの開発投資のROIを最大化させること」。

プロダクトを作っていくうえでのスコープやプライオリティの策定、顧客のペインを解決するために必要な開発は、エンジニアやデザイナーが担います。PdMは、そのROIの最大化に寄与することがミッションなのです。

水島さんは、「一口にPdMと言っても、ラクスルにおけるPdMの役割やキャリアパスは独自色が強い」とし、このように話します。

「ラクスルの組織は、BizDevとPdMが互いに協力し合い、二人三脚でプロダクトを作っていく体制になっていることが特徴です。マーケティングやセールス、カスタマーサポート、エンジニアリング、デザインなど、さまざまな役割のメンバーを適切にアサインしながら、より良いプロダクトを作っていけるように日々励んでいます。また、キャリアパスの面でも、BizDevからPdMになることや、エンジニア出身の人がPdMを務めることも多いですね。」

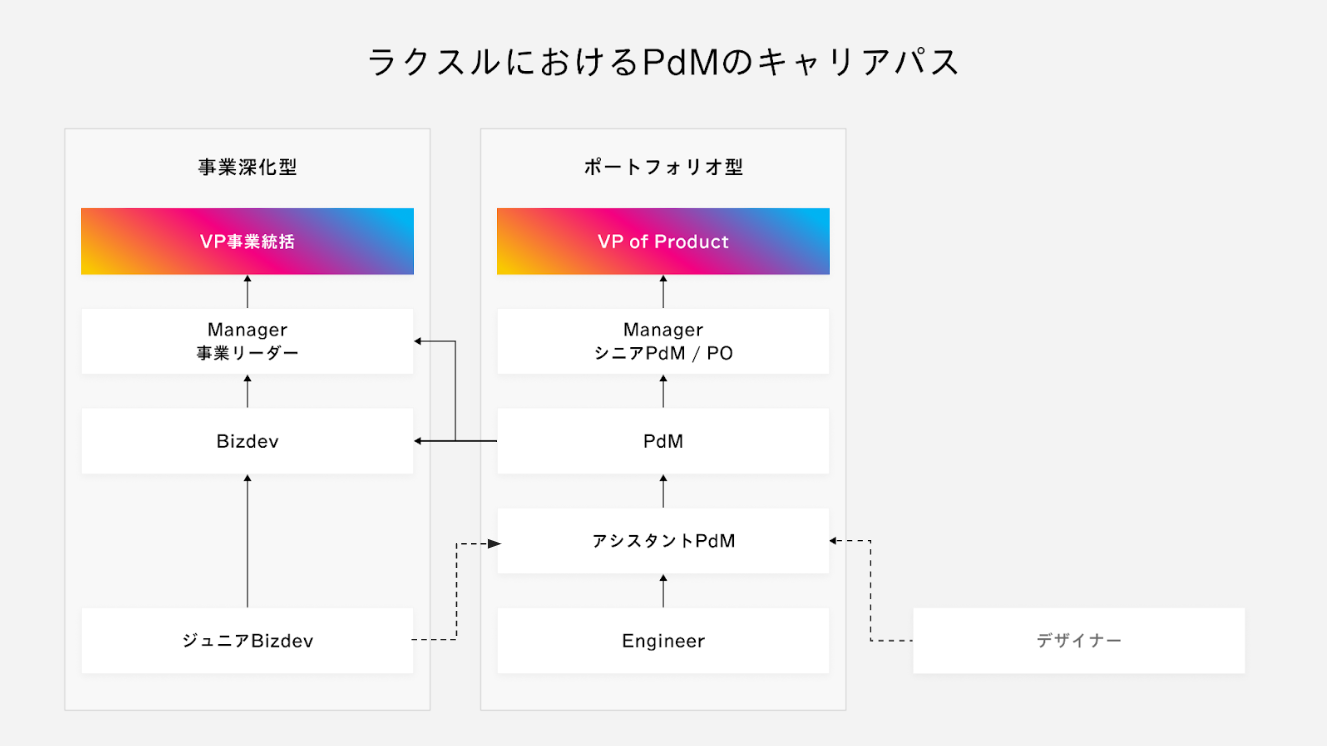

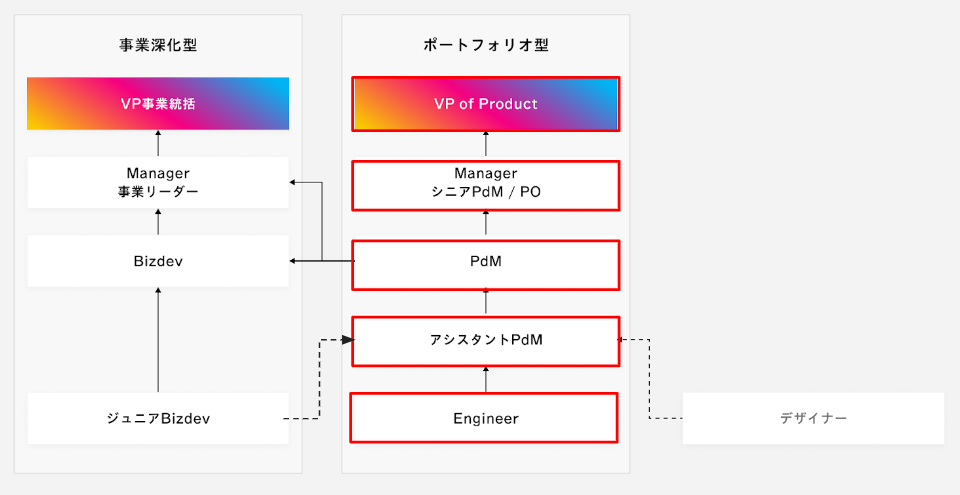

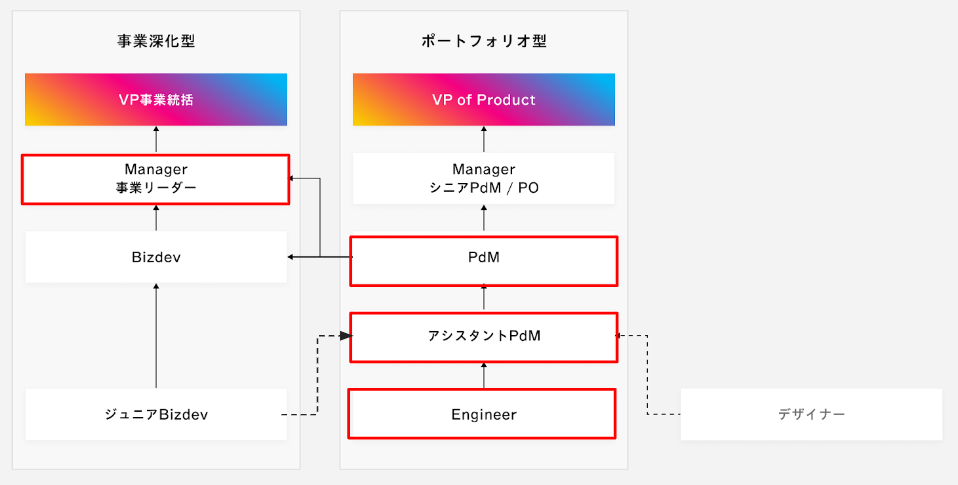

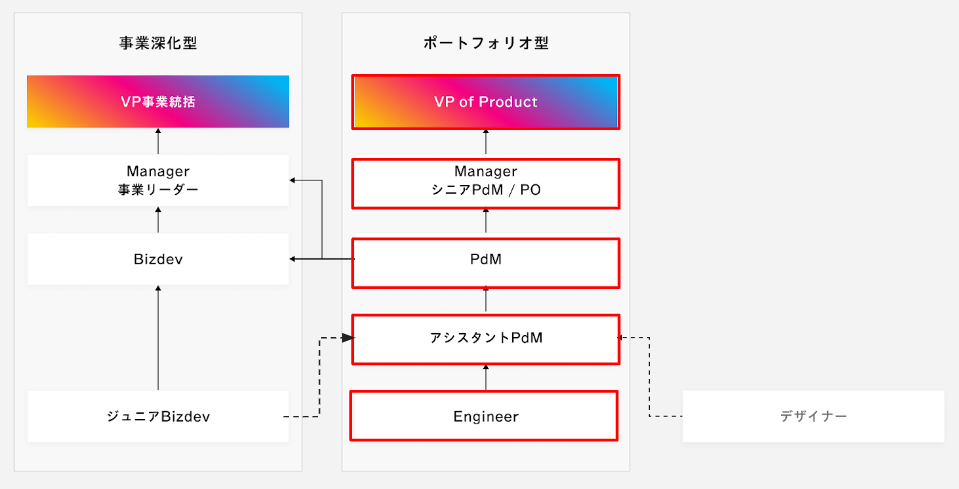

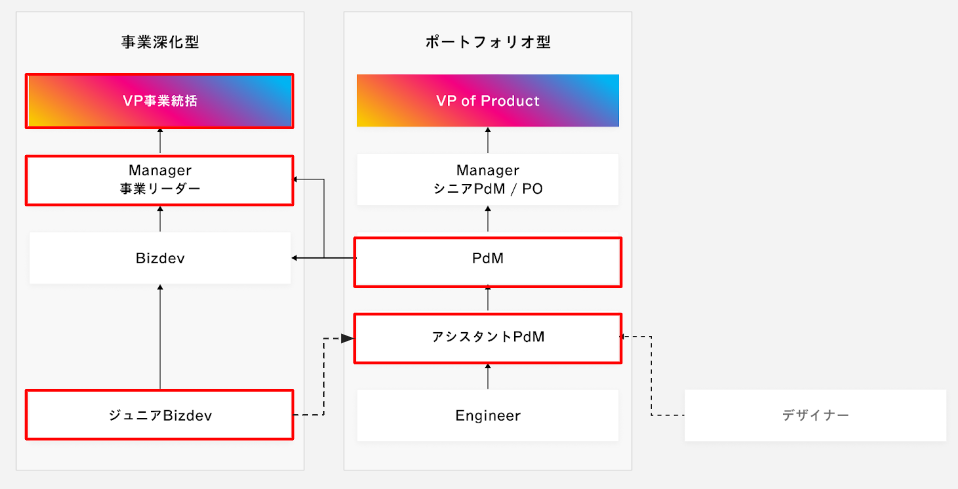

そして、PdMにおける2つのキャリアパスを次のように示しました。

①事業深化型

プロダクトのみならずセールスやマーケティングといったビジネスサイドにも染み出し、PLを背負いながら事業全体を担っていく型。

②ポートフォリオ型

事業フェーズの進展によって必要不可欠になるプロダクトの全体最適やPdMの育成、横串を意識したプロダクトの変革など、ポートフォリオ的にプロダクトを管轄していく型。

PdMキャリアの軌跡

——PdMはあらゆるトレードオフを勘案し、全体最適化を図っていくのが大切

ここからは、3名の現PdMメンバーが加わり、水島さんとともにトークセッションを繰り広げました。

ラクスルの平光さんは、2017年に新卒でラクスルへ入社。入社後、印刷データの自動チェックシステムをはじめ、複数領域で合計5つ以上のシステム開発を牽引。現在はエンタープライズ向け新規事業の立ち上げをリードし、同事業部の責任者兼PdMを務めています。

ノバセルの笹子さんは、大企業で開発責任者やスタートアップ企業でのCTOの経験を経て、2020年にラクスルへ中途入社。現在は、PdMとしてノバセルでプロダクト開発を行っています。

ジョーシスの横手さんは、総合商社にてEコマースの新規事業立ち上げやマーケティングなど、ビジネスサイド中心の経験を積み、2021年にラクスルへ中途入社。ジョーシスのCPOを務めています。

まずはじめに、水島さんのキャリアについて紹介されました。

水島さんはエンジニアからキャリアをスタートし、前職のDeNA時代には顧客サイドに大きく染み出して、営業とともにBtoB領域にも関わるようになり、そこから複数のプロダクトをマネジメントしていくシニアPdMになりました。

「2017年にラクスルへ入った頃も、フェーズとしてはマルチプロダクトに取り組んでいる時期でした。カテゴリーごとやサブブランドのサービスを含めてチーム組成をしてきたため、『ポートフォリオ型』でキャリアを築いてきたと思っています」

そのなかで、「自分が納得するものを作り、顧客に刺さるプロダクトを生み出したいという思いが強く、気がついたらPMやPdMと呼ばれるようになった」と話しました。

「PdMは、組織のマネジメントやプロダクト開発、チームの組成においても、いろんなトレードオフやさじ加減を考えなくてはならず、いかに全体最適をしていくかが苦労するポイントだと言えます。また、スキルセットとしては、マネジメントやチームビルディングのほか、関係各所との調整や折衝、役割を定義して適切に分担していく力、オーナーシップを持った意思決定などが必要になるでしょう。」

笹子さんは、水島さんに対し「使われないプロダクトと、一歩先を描いて先回りすることはトレードオフの関係だとも言えますが、その辺りはどのように様子を探りながら進めているのでしょうか?」という質問を投げかけました。

これを受けて、水島さんは「顧客に刺さるプロダクトを作るには、顧客に近いところにいる必要があり、コンセプトテストや会話の中で『刺さりそうな糸口を掴めた』と思った段階で、一気に作りこむのが大事だ」とし、「一歩先を描いて先回りするには妄想する力も必要になってくる」と語ります。

「自分が考えたものが、顧客に強くヒットした時のことも見越して、プロダクトをどう分轄させてくべきか、あるいは汎用性を考慮した開発の優先順位を決めるなど、全体のアーキテクチャを思考しておくことを意識しています。」

——PdMに必要な「スルースキル」と「具体と抽象の思考プロセス」

次に、平光さんのキャリアについて紹介されました。

学生時代のインターンや個人でのプロダクト開発で、エンジニアの経験を積んできたという平光さん。入社後、事業責任者へとキャリアアップするなど飛躍を遂げています。

「エンジニアリングをしていた頃に『ものづくりが好き』という思いが、ずっと心の中にありました。なので、顧客の課題を解決するようなプロダクトに関わっていく仕事に携わりたいと考えるようになったのが、今のキャリアを選んだきっかけです。」

しかし、エンジニアやビジネスのどちらも詳しいわけではないがゆえ、ラクスルに入社した当初は「さまざまなステークホルダーを巻き込み、意思決定していくのに苦労した」と振り返ります。

「スクラム開発をしている以上、エンジニアからの信頼を得ていかなくてはなりません。だからこそ、幅広く何でもこなすスタンスを持って、周りから信頼されるPdMを目指していました。スキルセットとしては、エンジニアやビジネスサイドと円滑にコミュニケーションを取れるように、SQLやデータ分析のスキルも身に付けました。

マインドセットに関しても、大きなインパクトを生み出すためには、自分の意思をしっかりと持つことが大事になると学びました。自分ができることを増やしたいと思いながら仕事に取り組んだ結果、過去のセールススキルを活かせるようなエンタープライズ向けの新規事業を立ち上げるチャンスをいただきました。それが今のキャリアにつながっています。」

また、社内では自身の「スルースキル(ネガティブな発言を受け流す能力)」の高さが評判になっているという平光さん。

「PdMはステークホルダーが多いので、そのなかでどのように自分のスタンスを持てるかが重要になります。受け入れられるものと、そうでないものを取捨選択して意思決定をするには、鈍感力のようなスルースキルも時には大切になるのではないかと思っています。」

また、横手さんからの「若手の事業部長として、シニア層に対してはどのようにコミュニケーションを取っているのでしょうか?」という質問には、「難しい部分もありますが、一緒に事業を作っていく仲間として対等な関係性を意識しています。特にセールスでは、自分よりも年齢の高い方が在籍していますが、常にさまざまなキャッチアップをし、自分なりの答えを持ちながら、ともに事業を作っていくことを心がけています」と答えました。

続いて、笹子さんのキャリアについて紹介されました。

キャリア初期からエンジニアを務めてきた笹子さん。「ヤフー時代の『Hack Day』のようなハッカソンや、マネージャーとして複数あるプロダクトラインのポートフォリオをどのように作っていくかという経験が、今のキャリアにつながっている」と言います。

「水島さんと同じように『この道を選んだ』というよりは、あらゆる経験の積み重ねから、結果としてPdMの道を歩むことになったタイプだと思います。また、さまざまな役割を担う必要性があるスタートアップで働いた経験も生かされていますね。自分の根幹には『プロダクト思考』があり、技術ブレイクスルーで世界を変えるということに重きを置きながら、事業に取り組んでいます」

一方で、PdMとしての苦労や難しさを感じていることもあると話します。

「さまざまなステークホルダーがいるため、それぞれの価値観や立場からいろんな意見が出てきます。その際に、一体何を求めているのか、どのようなことを伝えたいかを汲み取り、翻訳していくことにかなりの時間を使っています。難しさの部分で言うと『仮説検証の深掘り』と『引き際』ですね。始めるよりも引くときの方が難しいなと個人的には思っているんです。自分でコードを書いてMVPを作って仮説を検証したり、プロトコル不一致の解消をするためにFigmaを使って可視化したり、プロダクトの改善につながるようなアクションも行っています」

こうしたなか、平光さんは笹子さんに対し「PdMとして具体と抽象を思考するプロセスはどのようなものでしょうか?」という質問を投げかけました。

これを受けて、笹子さんは「具体と抽象のどちらかから入るのではなく、並行して回している感覚に近い。文章を書く際、最初に見出しを書くと思いますが、それと同じように要素をまとめて、そのなかで価値の源泉や課題になるのはどこかを抽象的に特定し、細かく見ていくのをひたすら繰り返しています。これに関しては職人技というか、PdMの腕の見せどころだと思っていますね」と語ります。

水島さんも「N1インタビューを通して、顧客解像度を高めようとすれば具体的な話が出てくる一方、一歩引いて抽象化し、スケーラビリティを考慮したプロダクト仕様に落とすのは自分も考えるところだ」と笹子さんの考えに呼応しました。

——優先順位づけを正当化するのに重要なナラティブ発想のストーリー作り

最後は、横手さんのキャリアについて紹介されました。

総合商社でBizDevとしてキャリアをスタートし、プロダクト側の職種へコンバートした横手さんは「コンバートは再現性があると感じている」と述べます。

「デザイナーやエンジニアからPdMヘコンバートされるパターンや、PdMから再度エンジニアになるパターンもありますが、コンバート前に強みとなる経験を積んだことで、コンバート後の成果にもつながることが多いと思っています」

横手さん自身も「いつの間にかPdMになっていた」というなかで、「プロダクトは『価値創造工場』であり、セールスやカスタマーサクセス、PRやブランディングといったものも、プロダクトを起点に考えていく必要がある。だからこそ、自分はプロダクトそのものが好きになれる」と語ります。

一方で、関わるステークホルダーの多さから、苦労を感じる場面もあると言います。

「セールスやカスタマーサクセス視点でのリクエスト、ブランディングにつながる機能追加、テックチームからの技術負債の解消の要望など、いろんな人からの意見が飛んでくるわけですが、必ず優先順位をつけなくてはなりません。その優先順位づけの正当化に向けたナラティブなストーリーづくりが大変だと感じているところです。ナラティブ発想のストーリーテリングで重要なのは、論理的な思考や顧客課題の把握、それぞれのロールを担う職種の考え方や価値観を理解することです。」

笹子さんからの「BizDevからPdMになっていますが、有形・無形とさまざまあるプロダクトのなかで、ソフトウェアを選んだことにはどのような動機があったのでしょうか?」という質問に対し、「有形なものに深く向き合う研究者のような生き方は自分には向かないと思い、検討したなかでソフトウェアに興味を持つようになりました」と横手さんは答えました。

「有形なものに関しては、昔から自動車や電車が好きで『好きこそ物の上手なれ』の延長線上で携わっている人が多い印象を持っていました。そう思ったときに、特にこれと言って好きなものがなかったために、総合商社へ入ったわけです。なので、当時転職を考えた際も、有形のメーカーより無形のソフトウェアを扱う会社が合うと思っていました。」

水島さんは本セッションを次のように総括し、会を締めくくりました。

「各事業のPdMを司るメンバーが、それぞれのコンテキストを持って取り組んでいることがとても伝わってきました。なかでも共通項として、①スルースキル ②具体と抽象の狭間 ③優先順位のナラティブなストーリー作り が出てきたことも、興味深く聞いていました。ラクスルではテクノロジーだけではなく、いろんなバックグラウンドを持った人でもPdMにチャレンジできる環境が整ってきたので、今回のイベントがPdMのキャリアや未来について少しでも参考になればいいなと思っています。」

ラクスルグループでは、一緒に働くメンバーを募集しています!

ラクスルでのキャリアにご興味をお持ちの方はこちらにご登録ください。

なお、本イベントのアーカイブ動画はこちらをご覧ください。