【イベントレポート】「RAKSUL GROWTH LEADERS SUMMIT -エンタープライズセールスの極意-」

「RAKSUL GROWTH LEADERS SUMMIT -エンタープライズセールスの極意-」が開催されました。会場とオンラインを併用した本イベントには、著書『エンタープライズセールス』でも知られる佐藤亮氏が登壇。長年のキャリアで培ってきた経験をもとに、エンタープライズセールスの本質と、次世代の営業人材に求められる視座について語り尽くしました。

本記事では、そんなイベントの模様を前半・講演パートと、後半・Q&Aセッションに分けて詳しくレポートします。エンタープライズセールスの立ち上げに関わる方、または組織化・再現性に課題を感じている方にとって、必見の内容です。

登壇者

『エンタープライズセールス』著者

佐藤 亮 氏

大学卒業後、2006年日本ヒューレットパッカードに入社し、大手グローバル製造業を担当。2012年株式会社セールスフォース・ドットコム(現 株式会社セールスフォース・ジャパン)に入社。2024年2月に関西支社長に就任し、現在に至る。グロービス経営大学にて経営学の修士号を取得。著書に 『エンタープライズセールス』(翔泳社、2024年)。

なぜ「型」が必要なのか──エンプラ営業との対峙の始まり

今日は、私がこれまでエンタープライズ営業(以下、エンプラ営業)に取り組む中で感じてきた課題や、そのなかで見出してきた「型」についてお話しできればと思います。

私は20年近くエンプラ営業に携わり、その経験をまとめた書籍『エンタープライズセールス 大企業担当の営業組織が成果を出し続けるためのバイブル』を出版しました。今回の講演では、その本の中でも触れている“エンプラ営業の再現性”や“型化の意義”について、現場での経験を交えながらお話ししていきます。

社会人としてのキャリアはヒューレットパッカードからスタートしました。そこでエンプラを担当し、13年前に現職に転職して、関西支社の立ち上げに参画しました。当時の営業メンバーはわずか5人。今では全国で200人を超える組織に成長しましたが、当時は大変でした。

入社してすぐは、とにかく結果が出ませんでした。私自身、当時流行っていたThe Model——分業型営業の手法を一生懸命学んで実践していたんですが、中堅・中小企業向けの営業と、大手向けの営業は、まったく勝手が違っていました。頭ではわかってはいたつもりでしたが、実際にはその「違い」に苦しむことになったのです。

入社当初の達成率は10~20%。ローパフォーマーでした。後輩もどんどん辞めていって、やっと自分が結果を出し始めたころには、仲間はずいぶん減っていました。そんな状況を見ながら、「大企業に対する営業って、本当に難しいな」「もっと再現性がある仕組みを作りたいな」と強く思うようになりました。

その思いを持ち続け、マネージャーに昇格してからは、仕組み作りに本腰を入れるようになりました。「誰がやっても一定の成果が出せる営業の型を作りたい」。その試行錯誤を重ねた4〜5年の集大成が、今回の書籍であり、今日お話しする内容でもあります。

中小と大企業はまったく違う、エンプラ営業のリアル

言うまでもありませんが、エンプラ営業とSMB営業では、性質がまったく違います。「中小企業でうまくいった営業手法を、大企業にも応用すればいい」という考え方では、基本的にはうまくいきません。

中小企業の場合、社長が意思決定者です。トップが「やる」と言えば、大抵のことは決まります。実行までのスピードも早い。一方大企業では、そうはいきません。社長が「やろう」と言っても、法務が「リスクが高い」と言えば止まり、IT部門が「これは自社環境に合わない」と言えば見直しがかかる。関係者が10人、20人と出てきて、会議を何度重ねても結論が出ない。これがエンプラ営業のリアルです。

大企業の場合、商談に関わる関係者数は平均でも6〜7人、多いと20人を超えることもあります。そして誰が何を決定できるのかが非常に複雑です。たとえば「この金額なら部長決裁でOK」といった合理的なルールがある一方で、暗黙の了解や社内政治もある。だから、一度の提案で簡単に物事が決まることはほぼないと思った方がいいでしょう。

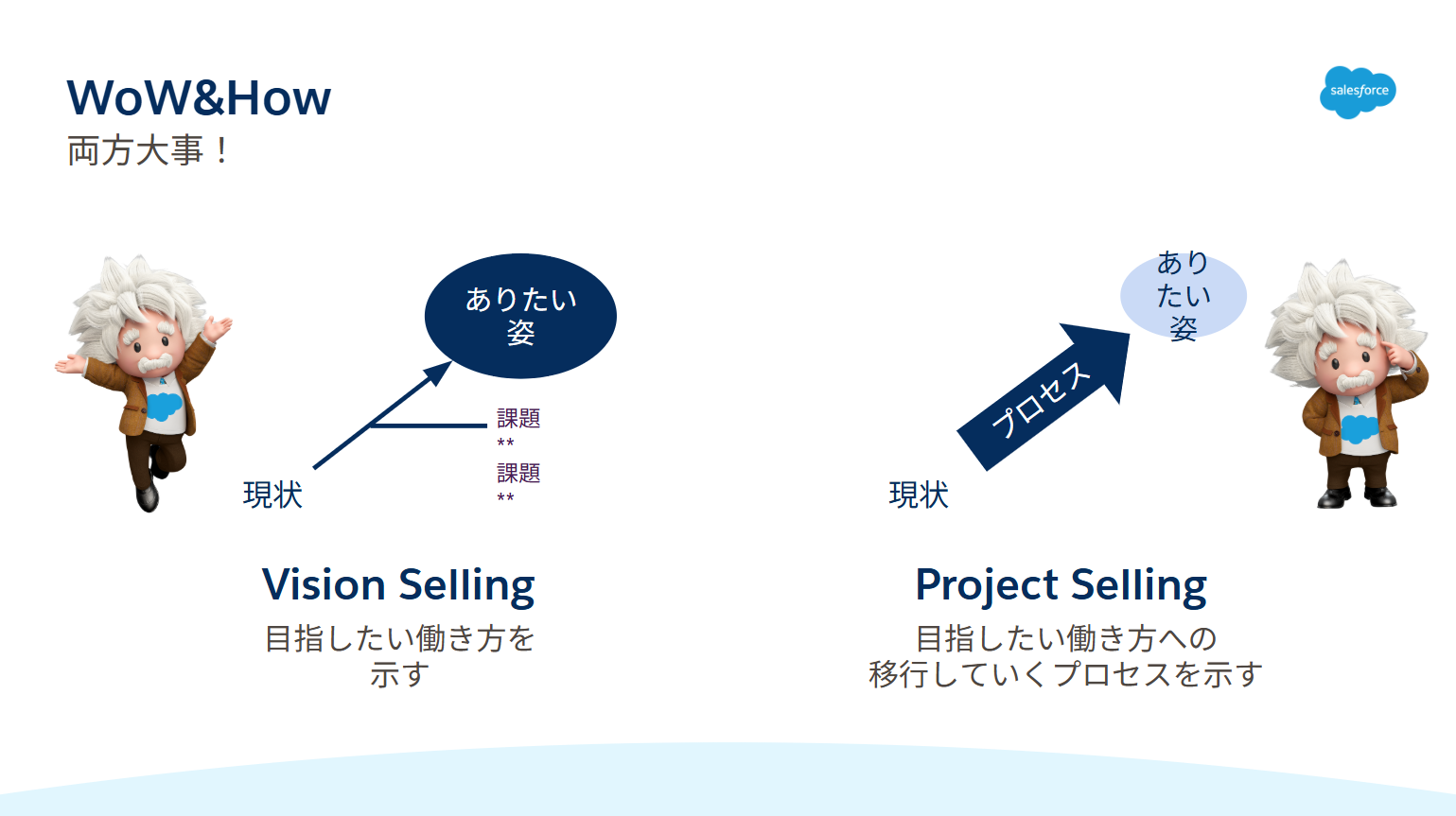

エンプラ営業とSMB営業の違いを聞かれると、わたしはまず「Vision Selling(ビジョンセリング)」と「Project Selling(プロジェクトセリング)」という2つのアプローチの違いに言及しています。

Vision Sellingというのは、主に中小企業向け。テンプレ化した提案で、ビジョンを共有して、「一緒にこんな未来を作りましょう」と語る。ある意味、デモの力やプレゼンの技術があれば推進できます。

一方、大企業ではそれだけでは絶対に通用しません。彼らは将来の理想像だけで判断しません。実現可能か、組織的に実行できるのか、誰が責任を持つのか、どの部門が動くのか。そうした“プロジェクト全体の設計”まで見えていなければ、GOサインは出ないのです。

実は、お客様に対して初回訪問で提出した提案書は、あとから議論を重ねても内容としては1〜2割しか変わらないことが多いのですが、それでも何度もやり取りをする必要があります。なぜか?それは先方が「自分たちのプロジェクト」として腹落ちするまでに時間がかかるからです。

過去にCRM導入で痛い目を見た企業も多くあります。IT部門からすれば、自社で20年かけて作ったシステムを、いきなり外資系のツールに置き換えられることは、気持ちの良いものではありません。「感情」を無視して論理だけで進めようとすると、絶対にうまくいきません。だからこそ、「気持ちに寄り添った実現可能性のある解決策」を提示することこそが重要です。

たとえば、マネージャーが「失敗できない」と不安を抱えているなら、「まずは九州支店で小さく試して、成功したら全国展開しましょう」と段階を踏む。IT部門に理解してもらうために、何度も足を運んで勉強会を開く。回り道に見えますが、実はそれが一番の近道です。

中小企業では「ひとりの意思決定者」を抑えることが営業の肝。しかし大企業では、「関係者すべてと信頼関係を築きながら、プロジェクトを共同で進めていく覚悟」が求められます。ビジョンを描くだけでなく、そのビジョンに至る現実的な道筋を示す——それがエンプラ営業の本質だと考えています。

顧客理解から始まる「型化」の第一歩

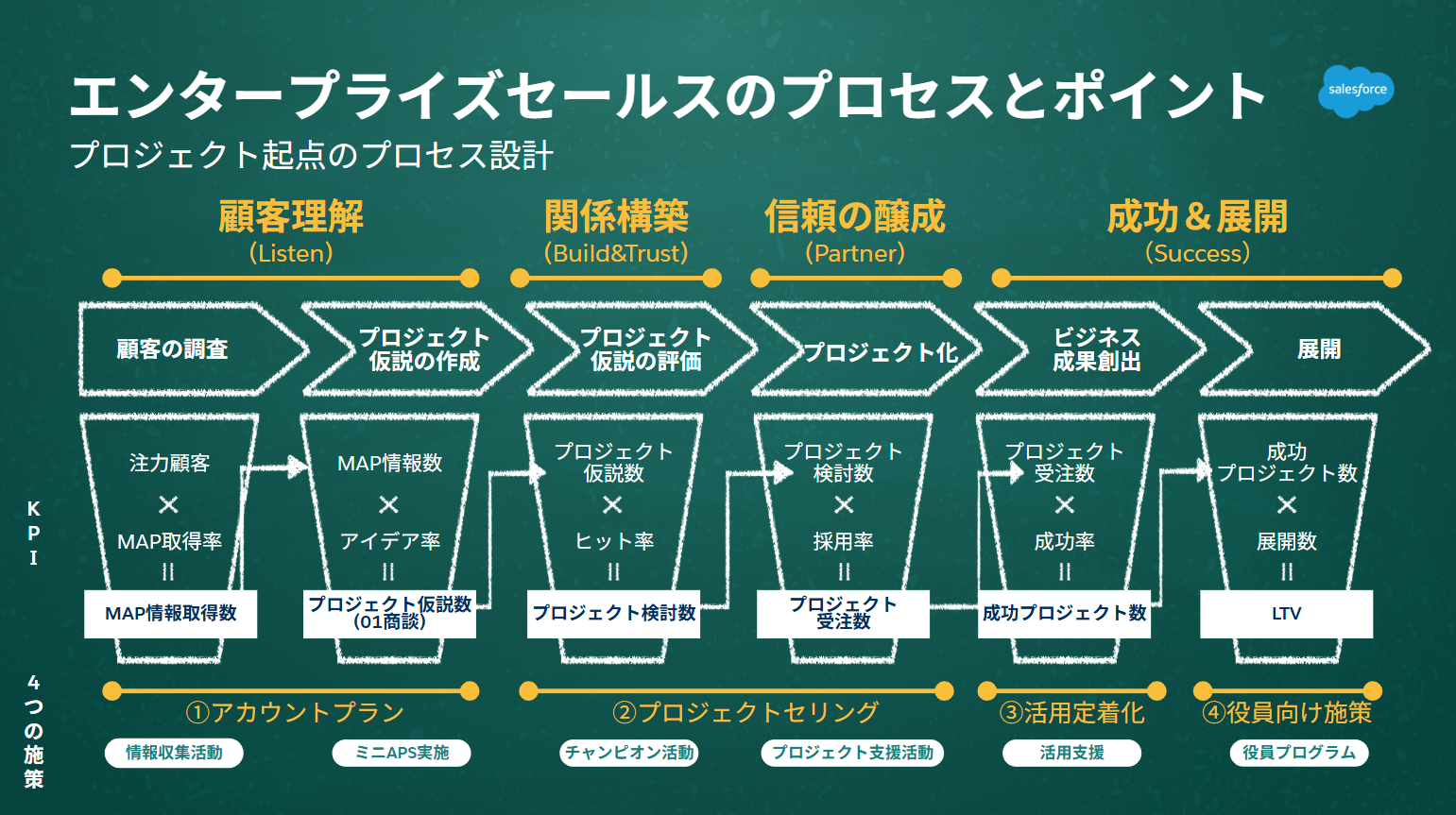

エンプラ営業のプロセスには、

- 顧客理解

- 関係構築

- 信頼の醸成

- 成功&展開

という大きく分けて4つのステップがあります。

顧客理解

エンプラ営業はまず、顧客理解から始まります。エンプラ営業では、初回の提案で、まるで何年も商談を重ねてきたかのような資料を持っていく必要があります。そのためには徹底的な顧客理解が必要で、「人」「モノ」「カネ」、そして、「人脈マップ」「ポテンシャルマップ」「インサイトマップ」を押さえようとお伝えしています。

「人脈マップ」とは社内のキーパーソンや役員のつながり、影響力のある人は誰かを整理したものです。

次に「ポテンシャルマップ」。大企業はグループ会社や外注など、複雑な組織構造を持っています。どの部署やグループ会社がどれだけの提案チャンスがあるかを把握しないと、効果的な営業はできません。無駄なコストと時間を使わず、戦略的に攻めるためのマップがポテンシャルマップです。

そして、インサイトマップ。これは経営者の投資意向や方向性を読むものです。中期経営計画や業界の動向、インタビュー記事などから、経営層がどこに資源を投入しようとしているのかを推測します。

これらは一度も訪問していない段階でも可能です。大手ならホームページや公開情報も充実していますし、外部情報を駆使すれば相当な準備ができます。初回訪問では、その情報をもとに仮説商談を作ります。その後に、「誰と進めるべきか」を探すための関係構築がスタートします。

関係構築

初回訪問のゴールは、継続的に会ってもらえる関係性を作ること。1回目の提案で商談化することはほとんどないので、まずは「この人は業界に詳しいし、話していておもしろいな」と思ってもらい、定期的に顔を出す口実を作ることが重要です。「3か月後にまた来ますね」と伝えて、その間に起きる社内の変化をキャッチしにいくイメージです。

訪問の際にも、ただ製品の価値を説明するのではなく、製品を使うことでお客様が将来どんなメリットを得られるかを一緒に考え、伝えていきます。

たとえば、「IoTを活用すると工場のライン停止を防げる」といった最新のトレンドや技術をお伝えして、お客様の課題解決にどんな可能性があるかを話します。その上で、先ほど作った仮説の商談プランやマップをお客様に見せて、情報交換しながら企画書をブラッシュアップ。

コミュニケーションの中で「このプロジェクトは誰に進めてもらうのがいいでしょうか?鈴木部長あたりでしょうか?」など、相手の組織を一緒に確認して、キーマンへの紹介をお願いしたりします。

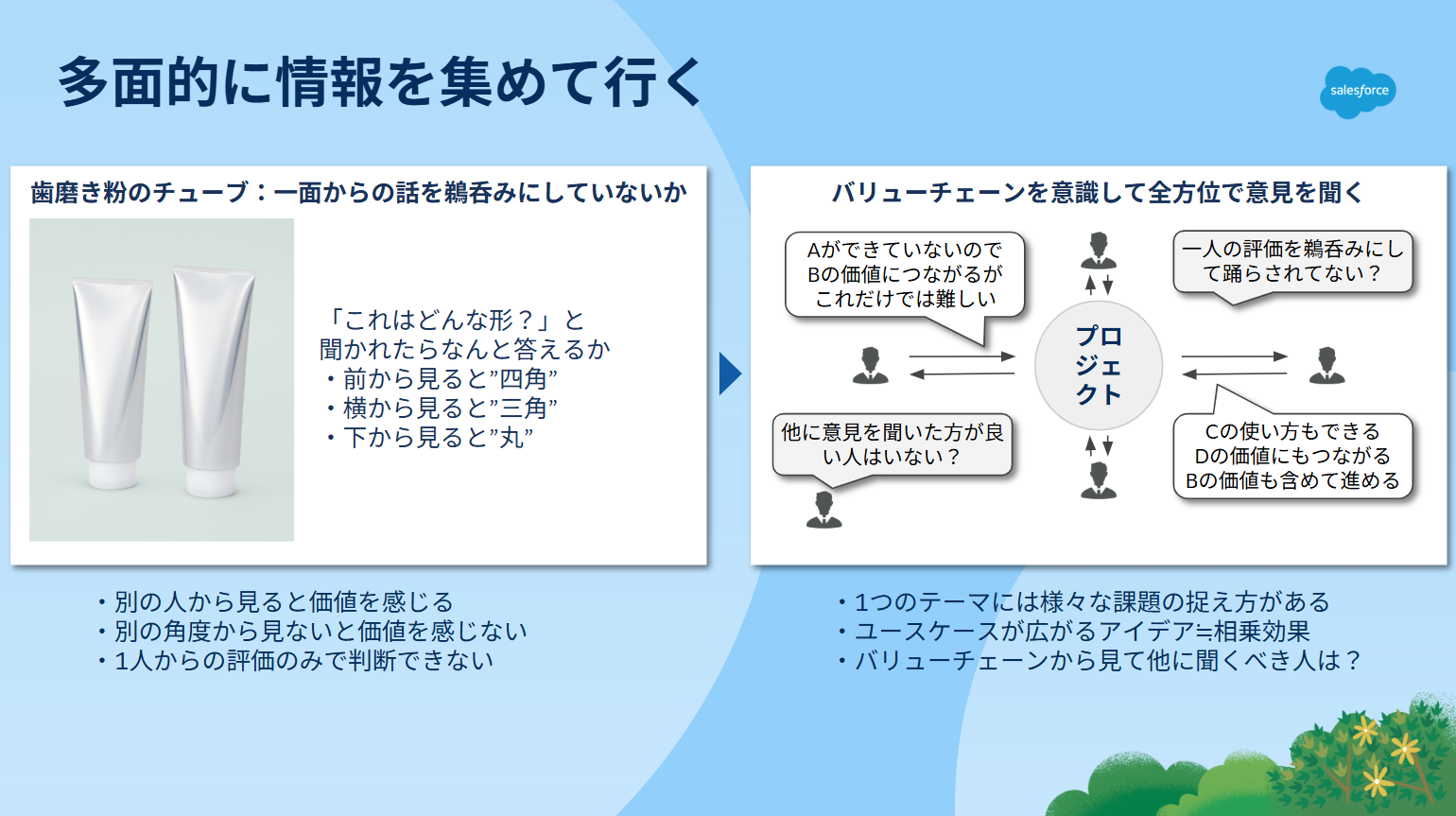

ここでよく例えるのが「歯磨き粉の形」です。前から見ると四角、横から見ると三角の形状のように、ひとつのプロジェクトも見る角度や担当部門によって捉え方がまったく異なります。保守部門に予防保守を提案しても「やらない」と言われるけど、営業部門に持っていくと「お客様から要求されている課題」と教えてもらえる、といったケースはよくあります。

大企業は特に、すべての課題をひとりで把握できることはまずありません。だからこそ、何度もいろんな人に話を聞いて、「ライトパーソン」と呼ばれるプロジェクトのキーパーソンを見つけることが肝心です。

信頼醸成

ライトパーソンが見つかったら、次はその人に「このプロジェクトのパートナーとして信頼してもらうにはどうしたらいいか」を考えます。

お客様が本当に成し遂げたいことは、単に製品を導入することではありません。重要なのは、導入した製品を使って、業務をどう変えて、売上や利益をどう伸ばしていくか。

たとえばCRMを導入するとき、導入そのものはスタートにすぎません。導入前からお客様の営業が何に困っているかを把握し、ターゲット地域や課題を整理。製品を売るだけでなく、売った後の支援メニューも用意して、プロジェクトを成功に導くために一緒に動いていきます。

私たちのチームではスコアカードという仕組みを社内で運用しています。これはプロジェクトが順調に進むかどうか、リスクを可視化するための13項目を設定し、5点満点で評価するものです。

ROI(投資対効果)がきちんと出ているかも評価基準のひとつ。ROIを私たちのような外部の人間が計算しても、現場が納得していなければ、プロジェクト自体が頓挫することもあります。重要なのは、お客様自身がROIを作成し、関係者に納得してもらい、「絶対に達成する」と本気で動くこと。そこまで到達してようやく「5点」といった指標を設け、プロジェクトのリスクを可視化しています。

成功と展開

最後のフェーズは、「成功」と「展開」です。ここで大切なのは、部署ジャーニーやプロジェクトジャーニーと呼ばれる考え方です。

たとえば、私たちの会社では、最初にSFA(営業支援ツール)のトライアルを行い、それを足がかりにその後の展開を考えていきます。つまり、この段階でうまくいけば、お客様の社内で“通行手形”のような役割を果たし、次のステップへ進めやすくなるのです。

成功体験を作ることで、お客様との信頼関係がさらに強まり、新たな提案や展開のチャンスも増える。ここまで来て初めて、「売って終わり」ではなく、「お客様の成長に伴走し続ける営業スタイル」ができ始めたと言えるのです。3年4年を見越し、どこにリソースを投下すればwin-winの関係を築いていけるのか。営業担当者には、その見極めの力が求められます。

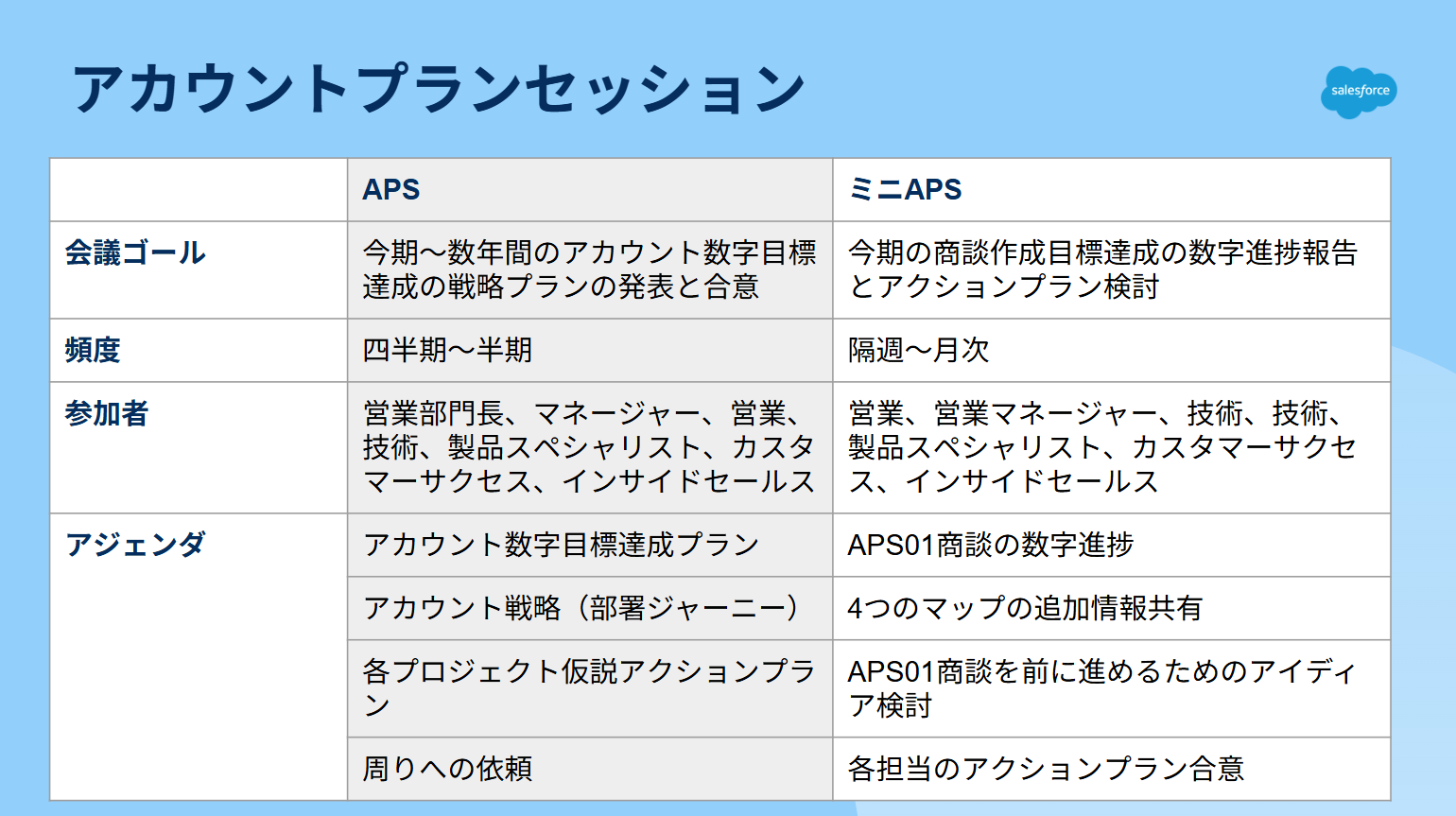

プロジェクトを成功に導くための「アカウントプランセッション」

ここまでにお話したように、特定の顧客と長期的な関係を築き、売上や利益を最大化するために、社内で「アカウントプランセッション」と呼ばれる会議を行い、仮説の精査やターゲット選定のディスカッションを行っています。形だけのものにしないよう、隔週~毎月の短いサイクルで「ミニアカウントプランセッション」も行っています。

ここまで、エンプラ営業についてさまざまお話しましたが、始めから1から10まですべてを完璧にこなせる営業担当者はいません。担当営業の1年目の目標は、まずお客様の情報マップを集めること。仮説を作成し、社内のSEと協力して提案書の骨子をつくり、説明しながらフィードバックを得てチームで議論を重ねる。この運用ルールをしっかり定めることが重要です。

役割分担と継続的なコミュニケーションを通じて、営業チーム全体が一丸となり、お客様との信頼関係を築きながら成功へと進んでいきましょう。

属人化から脱却し、エンタープライズ攻略を組織で回すには?ラクスルからの質問

ここからはセミナー後半の、ラクスル株式会社エンタープライズ事業部セールス&マーケティング部部長の 白石 浩二氏とのディスカッションをQ&A形式でお届けします。

——ラクスルのエンタープライズ領域は0→1の立ち上げ段階です。アカウントプランの質をどう磨いていけばいいのでしょうか?

アカウントプランで大切なのは「型」と「運用ルール」、そして「トラッキング体制」の3つです。型は、顧客理解のフレームワークやプロジェクトジャーニー。間違っていたとしても、まずは仮説を立てて型を作っていきましょう。でないと、チーム内の活動に一貫性がなくなってしまいます。

運用については、たとえば「アカウントプランセッションは半年に1回、ミニセッションは2週間に1回」などのルールと、アジェンダレベルまで具体的に議論の内容を決めておくのがポイントです。

最後にトラッキング。セッションの実施状況や、情報が集まっているかをチェックします。これをやらないと「進んでいる気がする」といった感覚頼りのマネジメントになってしまいます。

——アカウントプランセッションの時間は、営業メンバーからの「問い」の質も重要になってきそうですね。

おっしゃる通りです。たとえば、「御社に何かいい事例はありませんか?」という質問は、解像度が低いので議論が進まない傾向にあります。そうではなく、「A社の部長と話したら、エンタープライズの組織を倍に拡大するらしいんです。そのときにうちが提供できる価値はありますか?」のような粒度になると、社内のいろんなチームが有用な情報や事例を持ってきてくれます。

もしそこまでの質問がまだ難しければ、マネージャーが事前に壁打ちして、「じゃあこういう質問にしたらいいんじゃない?」とアドバイスしてあげるのがおすすめです。

——チームでKPIを追う場合、どのように役割を分けていますか?

エンタープライズでは、毎月・毎四半期で安定して数字を出すのは困難です。そのため、5人チームなら「今期はAさんが受注する」「来期はBさん」のように、四半期ごとに誰かがスターになる形で振り分けます。

これをやらずに「毎月数字を追って」とすると、目先の小さい商談ばかりを追ってしまい、大型案件の下準備が疎かになりがちです。そうなると、また小さい案件を追わなければという悪循環になる。そのため、大型を取るためのチーム運営を意識しています。

——最後に、属人化を防ぐ・育成する・型化するにあたっての考えを教えてください。

最初の立ち上げフェーズでは、育成や型化はあまり意識しなくていいと思います。むしろ「なんでもできるスーパー営業マン」を1〜2人連れてきて、まずは突破口を作ることのほうが効率がいい。人数が5〜10人と増えてきたタイミングで、型化を進めていくのが現実的ですね。

我々の場合も、最初は「顧客理解」から型化しました。そこだけは、営業として手をつけられる領域だったからです。いきなり「展開」とか「定着支援」までは難しいです。

育成も同様に、チームの弱点をマネージャーが見極めて、型化していく。それが結果として全体の育成計画になる。そうやって少しずつ組織を作っていくのが、属人化から脱却する一番の近道かなと思います。

本編終了後は質疑応答が行われ「撤退ラインの考え方は?」「顧客理解にかける時間は?1社あたりどのくらい?」などの質問が多数寄せられ、大盛況で幕を閉じました。

ラクスルでは、エンタープライズ事業をはじめ、さらなる事業成長・変革を共に担うメンバーを大募集中です。

ご興味のある方は、ぜひ一度カジュアル面談や、弊社主催のイベントにお越しください!

ご応募・お問い合わせ、お待ちしております!

▼ラクスルでのセールスキャリアにご興味がある方はこちら

・エンタープライズセールス

https://hrmos.co/pages/raksul/jobs/rksl934q

・ミッドマーケットセールス

https://hrmos.co/pages/raksul/jobs/rksl1055q

・セールスOPENポジション

https://hrmos.co/pages/raksul/jobs/rksl932q_2