【イベントレポート】RAKSUL × freee 急成長中スタートアップ2社が送る「若手BizDevのためのリアル座談会」BizDevキャリアの真髄とは?

昨今、スタートアップ界隈では「BizDev」職種への注目が高まっています。しかし、BizDevが担う役割やキャリア形成、事業創出・成長に対する考え方について、実際にどうなのかを知る機会は多くはありません。

そこで、2025年1月23日、ラクスル株式会社(以下、RAKSUL)とフリー株式会社(以下、freee)がイベントを共催しました。題して、「新規事業の壁、どう乗り越える?」 若手BizDevのためのリアル座談会。RAKSULとfreeeから、第一線で事業開発・事業家として活躍するメンバーが登壇し、これまでのキャリアの中で得た経験と知見を惜しみなく共有しました。

登壇者

ラクスル株式会社

執行役員 ラクスル事業本部 MBS(Marketing & Business Supply)統括部 統括部長 木下 治紀氏

ラクスル事業本部 エンタープライズ事業部 事業開発責任者 藤林 尚斗氏

フリー株式会社

常務執行役員 従業員プロダクトCEO(現:常務執行役員 VP of GTM & 従業員プロダクトCEO) 髙村 大器氏

エンパワーメントプロダクト事業部 部長 田井野 佐介

BizDevのキャリア、そのリアルに迫る

座談会は、登壇した4名のキャリアの変遷紹介を軸に、質疑応答を適宜挟む形で進んでいきました。

営業からBizDevへ。実績を積み重ね切り拓いたキャリア

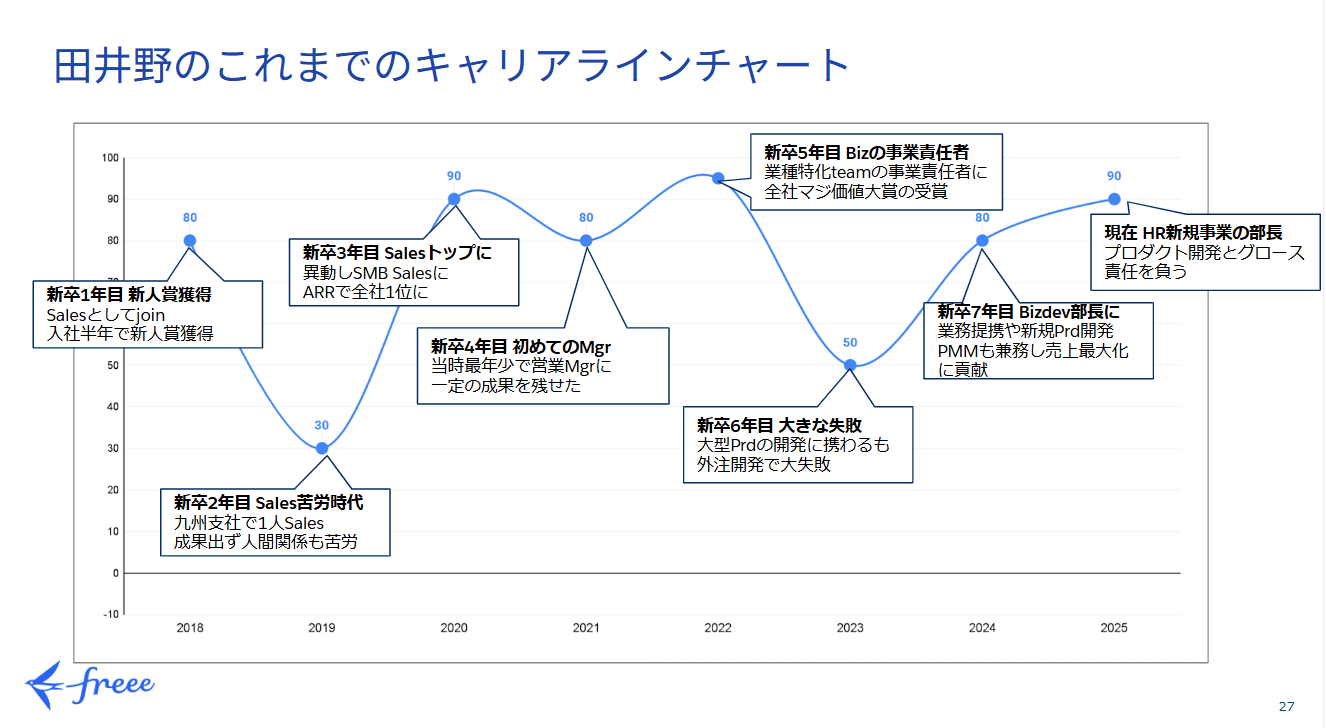

まずはfreeeより、田井野 佐介氏がこれまでのキャリアについて語りました。

田井野:

2018年に新卒でfreeeに入社しました。最初は税理士向けの営業チームに配属となり、インサイドセールスを担当。半年で新人賞を受賞しています。その実績が評価され、九州支社で1人目のセールス担当に。わずか3名の組織の中で、九州エリアでの営業活動に尽力しました。しかし、この期間は販売するプロダクトやマーケットが特殊だったこともあり、なかなか成果を出せずに悩みました。非常に落ち込んだ時期でしたが、東京に戻って法人営業に携わると、全社1位の成績を収め、最年少で営業マネージャーに就任。入社5年目にBizDevの役割を担うようになりました。

最初に取り組んだのは、医療・福祉業界向けの新規事業開発です。これが成功したことで、社内で表彰され、本格的に新規事業開発に携わるようになりました。6年目の頃には大型プロダクトの開発に携わったのですが、開発の外注が上手くいかずに失敗。内製に切り替えたことで軌道修正ができ、7年目からはHR新規事業部の部長を務め、新規事業の統括をしています。

セールスからBizDevというキャリアですが、そこまで大きなハードルは感じませんでした。BizDevの役割を担い始めた頃は、自分が営業していた際にお客様から伺ったニーズをヒントに、機能やサービスの開発を行っていました。どちらかというと、全く経験のない新規の領域で事業開発に携わるほうが難しかったですね。

Q: 現在、具体的にどのようなミッションを持っているのでしょうか?

田井野:

freee人事労務というサービスを業務効率化に役立つだけでなく、経営改善に貢献できるようなプロダクトに発展させるべく、ピープルエンパワーメントに役立つ事業を作っています。リリース済みのプロダクトではfreee福利厚生があり、日々グロースに向けたアクションを考えています。

新卒2年目でBizDevに。1兆円事業の創出を目指して挑戦中

続いてマイクを握ったのは、RAKSULの藤林 尚斗氏です。

藤林:

2018年に、新卒1人目の社員として不動産業界のスタートアップへと入社しました。不動産デベロッパーや不動産管理会社などをお客様として、経営コンサルティングを手がけていましたが、DXが進んでいない不動産管理業界の非合理な課題を目の当たりにし、入社間もない頃から、それらを解決できるSaaSの立ち上げに注力。2年目にはSaaSを完成させ、初めての受注を獲得することができました。その後、コロナ禍となって厳しい時間を過ごしましたが、少し時間を空けて、DXの波が到来。手がけたSaaSが大きく成長し、140名規模の事業規模までグロースさせることができました。

社会人6年目の頃に、リアル産業を経営によって変革していきたい、そして1兆円規模の事業成長を実現したいという新たな目標が生まれました。そのために、複数の事業をM&Aなども駆使しながら、さらに大きな規模にスケールさせていく経験を積みたいと考えるようになり、ラクスルへと転職。BizDevとして、現在はM&AやPMIにも携わりながら、エンタープライズ事業の成長拡大をけん引しています。

Q: BizDevとして、過去のキャリアの中で何か反省点を挙げるとしたら、どのようなものがあるのでしょうか。

藤林:

事業の次の展開を見据えて、先々必要となる事業の仕込みや人材採用を進めておくなどをしておけば良かったという反省があります。現在では今期のPLは信頼できるチームに任せて、自分は来期の成長を作るための変革テーマに注力しています。長い時間軸の中で戦略を考えて施策を実行していくことが、優秀なBizDevの要件なのではないかと思います。

Q: 逆に、良かったことは何でしょうか。

藤林:

自明のことだとは思いますが、「お客様の課題をどれだけ解像度高く理解できているか」──僭越ながら、ここがプロダクトを立ち上げられたポイントだったと思います。前職でバーティカルSaaSを開発する前は、「経営改革の変数は現場にしか落ちていない」ということで、お客様の現場に寝泊まりし、一緒に机を並べて仕事をすることで、現場理解の解像度を上げるていました。そうすることで見出せた課題感をもとに、サービスを設計したことが大きかったように思います。また、プロダクトをリリースした後、お客様の未来を先んじて描き、経営課題を解決するためのアイデアを考え、経営にインパクトを残せるようなアップデートを行えたことも重要なことだったと考えています。

Q: そうした課題や業界、業務に対する理解の解像度を向上させるために、やるべきことはありますか?

藤林:

業務プロセスの解像度を上げるためには、お客様の現場を訪れ、実際の業務を始めから終わりまで自ら体験することが大切だと思います。業務を体験する前は、なぜこんなことをやっているのか?と思うこともありますが、実際に体験してみると、確かに必要なことだなと腹落ちすることも少なくないです。その業務が発生している理由を考え、別のよりよいTOBEを設計することが肝要です。

また、ビジネスの解像度を高めるには、お客様のPL/BS/CFはもちろん、業界トップの企業のPL/BS/CFを分析し、その強さの源泉を探索することが必要だと考えます。業界業種の勝ちパターンを理解し、トップとの差分がどこで生まれているのかを理解したうえで、課題設定をしていきます。さらに、組織に対する解像度を深めるためには、社内にどのような部署があり、その部署がどのようなKGI・KPI/ミッションを持っていて、社員がどのように動いているのかを分析することが重要です。

プロダクトCEOの視点から語る、事業開発のポイント

freeeに中途採用で入社し、セールスからBizDevへとキャリアを移行させていった髙村 大器氏。事業開発のポイントに関する疑問に丁寧に回答してくださいました。

Q:事業立ち上げの最初のフェーズでは、特にどのような点に注力するのでしょうか。

髙村:

事業立ち上げ初期の最重要ポイントは「応援してくれるお客様を探す」ことかなと思っています。freeeに入社して1年目で新規事業の一人目セールスになったとき、私のミッションはfreee会計というSaaSを中堅企業向けに販売していくことでした。しかし、当時のfreee会計は個人事業主向けのサービスというイメージが強く、いくら中堅企業に営業に行っても相手にしてもらえなかった。その中でも粘り続けていると、そうした逆境の中でも応援してくださるお客様が現れます。そうしたお客様を大切にしながら、社内で開発担当者などのリソースを確保し、お客様からのフィードバックなどをもとにサービスの改善を図っていく。そうしたプロセスを踏んでいくことが事業立ち上げ期の成功につながると考えています。

Q: 開発したプロダクトが、市場に本当に受け入れられているかを見極めるのは難しいもの。どのようなプロセスを辿っていますか?

髙村:

事業をスタートさせた直後の頃は、本当に限られた市場に受け入れられているという状態で良いと考えています。狭い市場だけれど、その中で非常に高いニーズを捉えられている。テレアポの受注率や、サービスの継続率が高い状態であれば、開発したプロダクトはその後の成長が見込めるものである可能性が高いのかなと。なので最初の頃は、プロダクトの完成度が高くなくとも愛用してくれているお客様を大切にすることで、プロダクトマーケットフィットを判断できるのではないでしょうか。

Q: それはつまり、お客様のバリューとなっている部分を見極め、その価値を磨いていくということだと思います。そのバリューの見極め、そして、投資利益率(ROI)の判断はどのように行っているのですか?

髙村:

お客様の本音を引き出すことが最も重要だと考えています。例えば、懇親会のようなラフに話ができる席で、プロダクトに対する所感を伺ったり、実際に営業活動を通じてサービスへのニーズを探ったりします。特にBtoBサービスの場合は、こうした直接的な取り組みが大切であるように思います。

ROIの見極めは本当に難しいですよね。データだけでは判断できないケースも多いため、開発コストが比較的小規模な場合は、実践から学ぶというアプローチを取ることもあります。やりたいけれど後回しにしていた機能の開発に、何カ月かに一度のタームでリソースを割くことも良いと思いますし、その機能に情熱を持つ開発者と協力して一気に機能開発を進めてしまうのも手です。許容可能なコスト・工数で実現できるものと、そうでない開発を切り分けることが大切だと思います。

売上高がまだ1億円に達していないプロダクトの場合は、「やったほうがいいことリスト」を一度すべて消化してみるのも良いと思います。すぐには成果に結びつかないけれど、いずれ事業に大きな貢献をするであろう機能の開発を決めるのは、事業責任者やBizDevにしかできない役割です。事業戦略の中で重要な領域に被る開発であれば、すべてGOを出すという考え方でも良いのかもしれません。

Q: SaaSの場合、機能の利用率もKPIとして重要です。どのようにKPIを確認していますか?

髙村:

おっしゃる通り、機能の利用率はKPIとしてチェックしています。特に新規事業の場合は、仮説を立てながらデータを見ることが重要で、もしもあまり使われていない機能があった場合は、お客様に直接ヒアリングして課題を洗い出すことも多いです。事業の「1→10」フェーズの頃は、売上だけでなく、機能の利用スコアもKPIとして置いています。売上1億円を達成できるまでの間に、お客様から愛されるサービスとなることが重要だと、freeeで経験を積んだ10年間で実感しました。

やはりお客様の本音、ニーズをヒアリングすることこそが真髄だと思います。売れない理由を机の上で分析するのではなく、お客様の声を聴くこと。自戒を込めてですが、事業の成否を分けるポイントは、そこに尽きるのではないでしょうか。

100億円規模の事業成長を牽引するBizDevのキャリア

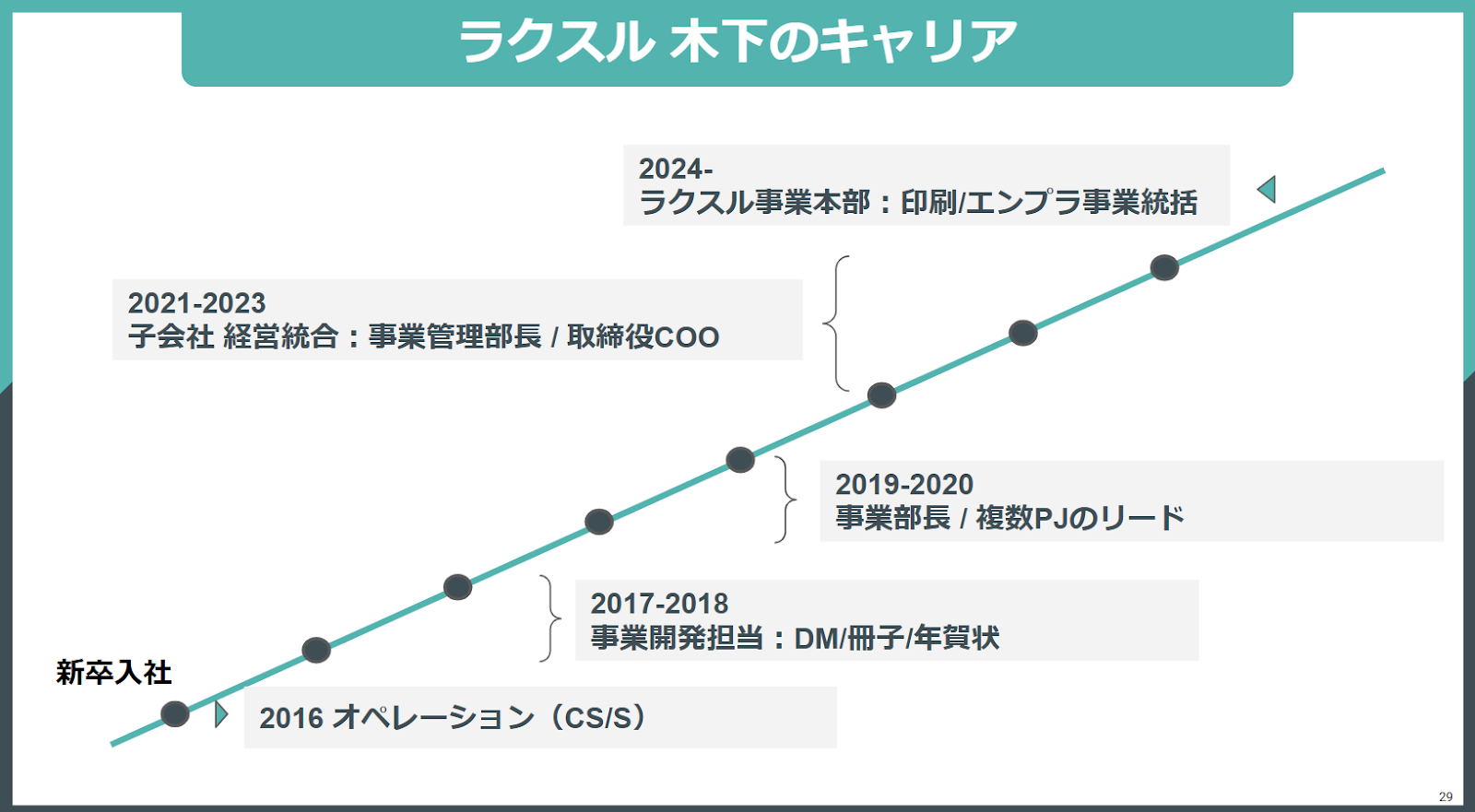

RAKSULの木下 治紀氏からは、事業がある程度育ってきた後のフェーズにおけるキャリア形成と、事業成長に対する考え方についてトークが行われました。

木下:

現在はエンタープライズ事業と印刷事業の統括を担っています。祖業の印刷事業を300億から1000億円にいかに成長させることができるか。そして、エンタープライズ事業では、新規セグメントの開拓とセールス組織の構築をミッションに、日々業務にあたっています。2021年から2023年8月までは、子会社のダンボールワンにて、経営統合や事業管理を担当していました。ここまでに登壇した3名とは少し異なり、「1→10」「10→100」のフェーズでの事業成長と組織づくりを中心にキャリアを形成してきました。

Q: 複数事業のグロースに携わってきたそうですが、注力する事業の選び方や追いかけるべきKPIがあれば教えてください。

木下:

プロダクトを1つ作ると、マーケットのサイズと市場参入速度によって成長スピードはおおよそ決まってきます。すると、シェア獲得の見込みも把握できます。マーケットに自社サービスが入り込める余白がどれほど残っているのか。その余白が大きければ大きいほど、投資額も大きくなりますし、成熟期のフェーズにある事業に関しては、残り10%、20%のシェアを伸ばすために引き続き事業を磨いていくという判断になります。

また、事業のフェーズによって、チェックすべきKPIは変わります。「1→10」など、事業が大きく成長している頃は市場にも余白がありますから、新規顧客の獲得数を重視しています。しかし、成熟フェーズに入った場合は、新規顧客の獲得には限界があります。そのため、既存のお客様がいかに横展開で自社の製品・サービスを購入してくださっているかという点を注視していますね。

Q: ラクスル事業はすでに売上規模が非常に大きな事業となっていますが、これから先のグロースにおいては、どのようなアプローチを検討しているのですか?

木下:

昨年は市場を広げていくための施策に取り組みました。やはりこれまでの投資モデルでは成長が鈍化してくるため、いかにお客様に刺さる事業領域を増やしていけるかということは意識して取り組んでいます。また、M&Aなどを通じて新しい事業を広げたり、ビジネスモデルの大幅な切り替えをしたりなども検討したりしています。

Q: BizDevとしてのキャリアで、転換点になったタイミングはありますか?

木下:

ダンボールワンに出向したのが大きな転機でした。それまでの私は、現場からしか物事が見えておらず、視野が狭かったように思うのですが、経営に携わったことで、事業に対するオーナーシップを培うことができました。事業を成功させる上で大切なのは、最終的には「自分が事業を背負っているのだ」という覚悟、マインドの面だと思います。事業が自分事に切り替わり、目の前の打ち手をやり切る覚悟を持てたことは、キャリアを築く上で重要なポイントでした。BizDevとしてのキャリアを切り拓いていきたいのなら、やはり「今目の前の物事にしっかりと取り組むこと」が最も大切。「この領域ならこの人だ」と、専門性を高く評価してもらえるような状態になれると、結果として大きな成長を手にできるのだと思います。

それぞれ異なるフェーズ、異なる事業のBizDevとして活躍してきた4名ですが、お客様の解像度をあげ、自分自身でやりきるオーナーシップを持つという事業に対する姿勢が共通しているように見受けられました。

RAKSULでは、BizDevとして一緒に事業を成長させていける仲間を募集しております!ぜひ一緒に成長していきましょう。ご応募、お待ちしております。